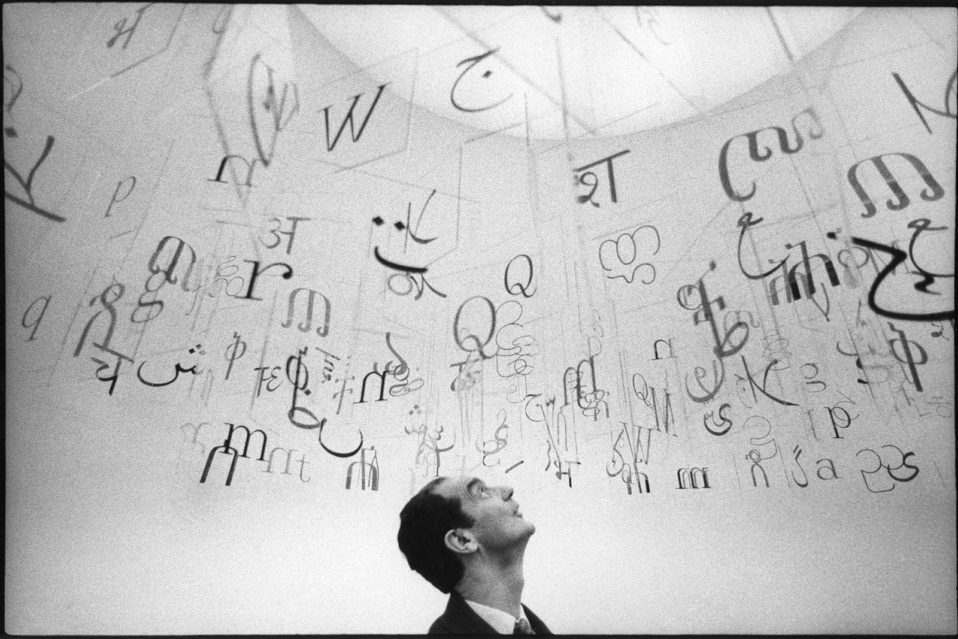

En novembre 1967, Italo Calvino (1923-85) affirma fièrement que le monde n’avait désormais plus besoin d’écrivains comme lui. Ni même d’aucun écrivain, d’ailleurs. Bientôt, disait-il, les ordinateurs seraient capables de faire le travail aussi bien, sinon mieux, que les humains. Quel en serait donc l’intérêt ?

Les personnes venues assister à sa conférence sur « Cybernétique et Fantômes » à Turin ce jour-là furent déconcertées. Quelques-unes furent sans doute choquées. De la part de Calvino – parmi tous –, l’idée semblait perverse. Même si ses œuvres les plus connues – Le città invisibili (1972) et Si par une nuit d’hiver un voyageur (1979) – étaient encore à venir, il était déjà l’une des figures majeures de la littérature italienne. Ces dernières années, il avait délaissé le réalisme pour la fantaisie et, depuis sa nouvelle maison à Paris, il s’affirmait comme un pionnier de l’« écrit non-écrit ». Et pourtant, il était là, prédisant sa propre obsolescence. Bizarrement, il semblait même s’en réjouir.

C’était typique de l’humour de Calvino. Il adorait taquiner son public, surtout lorsqu’il donnait des conférences. C’était une part de son style. Mais il avait de bonnes raisons d’être joyeux. Et aujourd’hui, quarante ans après sa mort, c’est ce qui rend ses livres plus importants que jamais.

Tout revient à l’histoire. Calvino pensait que si l’on veut comprendre l’avenir de la littérature, il faut d’abord regarder son passé. Aux confins du temps, lorsque les humains commencèrent à former des communautés durables, la langue était, selon lui, quelque chose de simple. Elle était composée d’un nombre limité de mots rudimentaires, reflétant les habitudes et le mode de vie de la tribu. Puisque c’était très restreint, à chaque fois que la tribu rencontrait une situation nouvelle, les règles de leur langue devaient évoluer afin que les tournures de phrases puissent s’adapter à des usages inédits. Et au fil du temps, ces règles devinrent de plus en plus complexes et malléables.

Lorsque les premiers conteurs apparurent, ils travaillèrent donc avec ce qu’ils avaient sous la main. Face à la pauvreté des concepts, leurs récits ne pouvaient puiser que dans un éventail restreint d’éléments narratifs – arbres, rennes, pères, rivières… Et il n’y avait que peu d’actions possibles. Mais puisque les règles de cette langue étaient si flexibles, il existait tout de même des myriades de façons de combiner ces éléments pour créer des histoires.

Il y avait cependant une réserve. Peu importe le nombre de combinaisons possibles en théorie, la création d’une histoire ne devait presque rien – si ce n’est rien – au jeu libre de l’imagination. En réalité, les choix narratifs à disposition d’un conteur étaient déterminés par la nature même de la langue. La grammaire et la syntaxe, par exemple, ont une immense influence sur ce qui arrive dans une histoire. Chaque mot, après tout, ne peut être combiné de manière significative qu’avec un certain nombre d’autres mots. Le bon sens entre aussi en jeu. Ulysse ne peut pas revenir à Ithaque avant d’être parti pour la guerre de Troie, pas plus qu’il ne peut y avoir de ciel bleu après que le soleil s’est couché. Ainsi, même si le conteur choisit encore quelle histoire il veut raconter, les possibilités dont il dispose lui sont totalement indépendantes.

Pour Calvino, c’était là l’essentiel. Une fois qu’on conçoit une histoire comme un assemblage d’éléments discrets combinés selon des règles logiques extérieures à l’auteur, la littérature devient semblable aux mathématiques. Cela signifie que, en théorie, un « cerveau électronique » – c’est-à-dire un ordinateur – devrait pouvoir écrire de la littérature aussi bien que les humains. Mieux même, puisqu’il peut explorer les combinaisons possibles bien plus rapidement. Alors, pourquoi faudrait-il des auteurs à l’avenir ?

Calvino trouvait cette idée singulièrement séduisante. Après avoir rompu avec le communisme, suite à l’invasion soviétique en Hongrie, il percevait le monde comme de plus en plus déroutant et effrayant. Même au moment où il s’exprimait, l’Italie sombrait dans l’agitation sociale : les grèves se multipliaient, les étudiants se radicalisaient, et le gouvernement, longtemps dominé par les démocrates-chrétiens, paraissait dangereusement instable. Dans l’ombre, des propos chuchotés sur la révolution se répandaient ; partout régnait une atmosphère de tension. Calvino craignait que le monde ne soit devenu trop imprévisible – et qu’il soit dès lors impossible de rendre compte d’expériences vécues dans son écriture. D’une façon étrange, la prévisibilité du langage rassurait donc. Même si cela signifiait que la littérature, en tant qu’activité humaine, était condamnée, au moins les machines pourraient garantir la persistance d’un sens plus profond de l’ordre.

Calvino n’était pas du tout isolé dans sa réflexion. Même en 1967, nombreux étaient ceux qui partageaient cette vision « combinatoire » du langage – et qui se montraient tout aussi optimistes face à la perspective d’une littérature de machine. L’un d’eux était l’ami de Calvino, Raymond Queneau (1903-76). Ce poète français s’enthousiasmait pour l’idée que la littérature pouvait se composer, exactement comme Calvino le décrivait, de façon « mathématique ». Quelques années plus tôt, en 1961, Queneau avait publié Cent mille milliards de poèmes. Il s’agissait d’un livre contenant dix sonnets rimés, chaque vers imprimé sur une bande de papier distincte. Comme tous les sonnets respectaient le même schéma de rimes, chaque vers pouvait être combiné avec ceux des neuf autres. Au total, cent mille milliards de poèmes différents pouvaient être créés ainsi. Et si tant de possibilités pouvaient naître de si peu d’éléments, indépendamment d’un auteur, on imagine ce que des machines pourraient générer.

Tout récemment, les avancées de l’intelligence artificielle sont venues largement confirmer cet optimisme. Aujourd’hui, les prédictions de Calvino semblent d’une saisissante pertinence. L’idée même d’une « machine à littérature », jadis fantasque, est devenue réalité. Au début de cette année, un nouveau modèle OpenAI a rédigé une nouvelle en réponse à la demande « Veuillez écrire une courte histoire métafictionnelle sur l’intelligence artificielle et le deuil ». Si certains lecteurs lui ont reproché son « vide », d’autres ont été agréablement surpris par sa qualité. La romancière Jeanette Winterson l’a même qualifiée de « belle et touchante », tandis que Kamila Shamsie a estimé qu’on pouvait la croire sortie de la plume de Jorge Luis Borges. On découvre même des indices croissants que certains préfèrent des textes littéraires écrits par une IA à ceux d’auteurs humains.

Cela a des répercussions profondes. Désormais, la langue se divise en deux sphères : l’acceptable, et le tabou ; il en découle aussi deux formes de littérature. L’une, de renforcement. Utilisant un langage «

acceptable », elle confirme les valeurs tacites et ritualisées d’un peuple – et, ce faisant, renforce les structures sociales en place. Mais, de temps en temps, surgit un autre genre de récit : une histoire « taboue » qui ébranle et subvertit.

Mais la question demeure. Si la vision de Calvino s’est réalisée, pourquoi lire encore des auteurs humains ? Quarante ans après sa mort, pourquoi lire Calvino, s’il est possible d’obtenir d’une machine des textes tout aussi bons – voire meilleurs ?

Assez curieusement, Calvino avait trouvé la réponse. Contrairement à bien des écrivains cherchant à défendre la littérature contre les machines, il ne tenta pas d’accorder aux auteurs humains un statut spécial ou de leur attribuer une intuition inaccessible aux « cerveaux électroniques ». Il tourna son attention du côté du lecteur – et du lecteur seul.

Pour comprendre le propos de Calvino, revenons à l’homme des temps préhistoriques. Au fil des ans, celui-ci continue à assembler et réassembler ses histoires simples, jusqu’à ce qu’un jour, il tombe sur quelque chose d’inattendu. Quelque chose d’indicible, qui ne se dit pas, mais se pressent – sombre, lointain pressentiment. Cela éveille chez ses auditeurs une profondeur, cachée dans les replis de leur inconscient. Cela choque et surprend. Cela met même à mal, « comme les crocs d’une sorcière anthropophage ».

Ce que notre conteur découvre, c’est le mythe. Selon Calvino, le mythe constitue la « partie cachée » de la littérature, « la partie enfouie, la région encore inexplorée, car il n’existe pas encore de mots permettant d’y parvenir ». Mais voici le problème. Dès que le conteur commence à explorer le monde du mythe, tout se cristallise. Cela donne naissance à des rituels – comme les Mystères d’Éleusis dans la Grèce antique ou les guerres fleuries des Aztèques. Rapidement, ces rituels définissent l’identité et les valeurs d’un peuple. Et, à la longue, ils finissent aussi par modifier la langue. Certains mots acquièrent une puissance particulière, d’autres – incompatibles avec l’esprit des nouveaux rituels – deviennent des « tabous ».

Cela a des répercussions profondes. Désormais, la langue se divise en deux sphères : l’acceptable, et le tabou ; il en découle aussi deux formes de littérature. L’une, de renforcement. Utilisant un langage « acceptable », elle confirme les valeurs tacites et ritualisées d’un peuple – et, ce faisant, renforce les structures sociales en place. Mais, de temps en temps, surgit un autre genre de récit : une histoire « taboue » qui ébranle et subvertit.

Cette seconde littérature est tout sauf agréable. Elle est même le contraire. Précisément parce qu’elle nous entraîne du côté de l’« interdit », elle va à l’encontre des valeurs de la société. Elle rejette les habitudes de la raison et du bon sens. Elle est confuse, déroutante, inquiétante même – peuplée de fantômes et de monstres, semblable au labyrinthe de Minos. Selon Calvino, elle convient parfaitement au monde moderne. Elle reflète l’incompréhensibilité de la société contemporaine, tout en rejetant ses normes. Elle arrache le masque de respectabilité pour révéler la réalité étrange et désorientante qui se cache dessous. Son étrangeté est à la fois critique et portrait. Les exemples sont multiples.

Prenons les poètes surréalistes comme le Comte de Lautréamont. Opposés au rationalisme dont la Première Guerre mondiale était issue, ils s’ouvraient à l’irrationnel – plongeant dans l’inconscient pour susciter une vérité plus profonde et plus inquiétante. On retrouve le même esprit dans les nouvelles de Borges. Il est là dans les contes des frères Grimm. Et même dans les œuvres étranges et désorientantes de Thomas Pynchon.

Calvino ne doutait nullement qu’une machine à littérature soit capable de produire quelque chose de très proche de cela. Avec assez de temps, tout « cerveau électronique » finira par combiner et recombiner des mots jusqu’à tomber sur quelque chose qui suscitera chez le lecteur un sentiment d’inattendu, d’inconfort, d’effroi. Mais la figure clé, ici, reste le lecteur – et non la machine. Quelle que soit la « personne » ou la « chose » qui crée la littérature, la force de tout mythe, le pouvoir de toute histoire taboue vient de l’inconscient du lecteur, et de lui seul. C’est le lecteur, en tant que membre de la société, qui reconnaît si une histoire reflète ou conteste les valeurs fondamentales. Et c’est encore le lecteur qui décide de la manière d’entrer en relation avec cette littérature.

Voilà précisément pourquoi Calvino demeure un écrivain essentiel. Lorsqu’il prononça sa conférence sur « Cybernétique et Fantômes », il avait déjà commencé à s’ancrer dans le domaine de la fantaisie. C’était, à ses yeux, le seul moyen de représenter l’incompréhensibilité du monde contemporain. Comme ses héros Edgar Allan Poe et E. T. A. Hoffmann, il dépassait les limites de ce que la littérature « acceptable » pouvait accomplir. Dans des œuvres telles que Si par une nuit d’hiver un voyageur, il poussait la logique du langage jusqu’à percer dans le domaine de l’inconnu et de l’indicible. Il s’était depuis longtemps retiré de l’activisme politique. Pourtant, il s’efforçait d’explorer la singularité et l’étrangeté de la société, de soulever le tapis d’une rationalité convenue et d’exposer les sales bestioles grouillant confusément en dessous. Sa littérature est faite d’incertitude et de doute. Et dans un monde de plus en plus constitué de certitudes brutes et cruelles, déguisées sous les oripeaux de la « moralité », lire Calvino est un acte de résistance en soi.

Via: Calvino and the machines – Alexander Lee; Traduit par: Ramona Frost ✪

![[Futuristika!]](https://futuristika.org/wp-content/uploads/2020/12/futuristika-logo.png)