« L’homme libre pense le moins à la mort, et sa sagesse est une méditation non sur la mort mais sur la vie. » Toni Negri, décédé à Paris le 16 décembre à l’âge de 90 ans, avait transformé cette maxime de Spinoza en une étoile polaire éthique et politique. La conclusion du troisième et dernier volet de son autobiographie intellectuelle, Storia di un comunista, contient une méditation émouvante sur le vieillissement conçu comme une réjouissance de la vie et une simplification de l’action. Negri y propose le dépassement de la mort – une idée résolument athée et collective de l’éternité – comme la substance même de sa pensée, de sa politique et de sa vie. Il écrit : « Et pourtant, la possibilité de surmonter la présence de la mort n’est pas un rêve de jeunesse, mais une pratique de la vieillesse ; en gardant toujours à l’esprit qu’organiser la vie pour surmonter la présence de la mort est un devoir de l’humanité, un devoir aussi important que celui d’éliminer l’exploitation et la maladie qui sont la cause de la mort. »

Puisant peut-être dans le souvenir lointain de son propre activisme catholique de jeunesse, Negri extrait le noyau matérialiste et humaniste de la résurrection de la chair contre tous les misérables cultes de la finitude et de l’« être-vers-la-mort ». Sa guerre de toute une vie contre les palais fut fondée sur la conviction que le pouvoir, potestas, se nourrit d’une haine du corps et se fixe dans le triple fétiche patriarcat–propriété–souveraineté. Ses apparatchiks et administrateurs aiment ce syllogisme vide : « tout homme est mortel ». Ce jugement, affirme Negri, est à la racine « de la haine de l’humanité, de cette haine que toute autorité, tout pouvoir produit afin de s’affirmer et de se consolider : la haine du pouvoir pour ses sujets. Le pouvoir se fonde sur l’introduction de la mort comme possibilité quotidienne dans la vie – sans la menace de la mort, l’idée et la pratique du pouvoir ne pourraient exister. … Le pouvoir est l’effort continu de rendre la mort présente à la vie. »

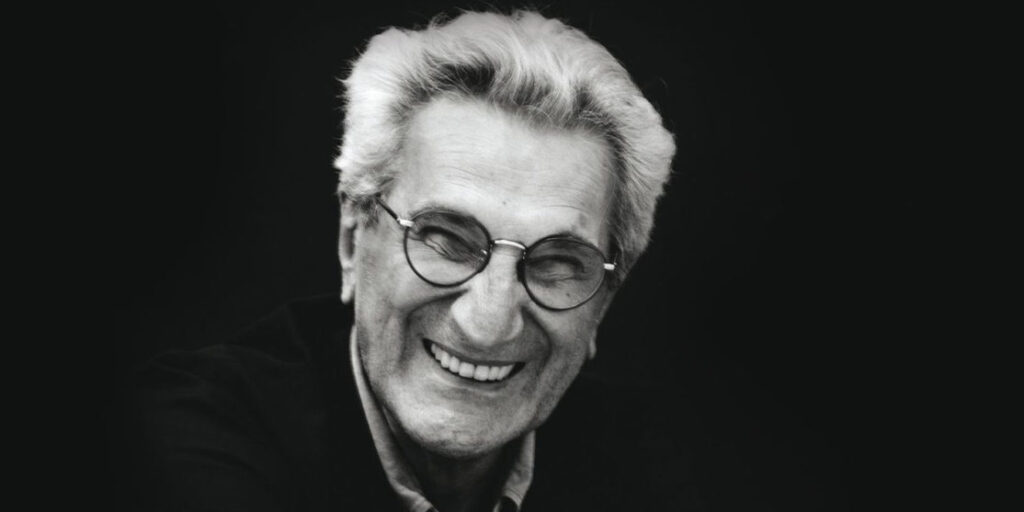

– ceux qui ont des camarades ne mourront pas. Au-delà de la maîtrise érudite de l’histoire et de la théorie de la philosophie, du droit et de l’État, au-delà de l’incessante mais urgente recherche du sujet révolutionnaire, au-delà des phénoménologies influentes de la puissance du capital – de l’État-plan au l’État-crise, puis à l’Empire –, au cœur de la vie et de l’œuvre de Negri se trouvait l’idée que la philosophie est inséparable d’une pratique de libération collective, ou d’un communisme entendu comme une « passion collective éthique et politique joyeuse, qui lutte contre la trinité de la propriété, des frontières et du capital ». C’était une passion que Toni rayonnait. Ce qui le distinguait autant parmi les militants que parmi les savants, c’était une curiosité sans bornes, un désir généreux d’apprendre, en détail, de quiconque s’engageait sincèrement dans une lutte pour la libération, qu’il appréhendait toujours dans les termes les plus larges. Ce n’était pas le cliché d’une sagesse apaisée – il savait être combatif, complexe, contradictoire. Mais un enthousiasme irrépressible pour la libération lui conférait une rare jeunesse indocile, même dans la vieillesse. Si, comme l’appelait Spinoza, la sagesse impliquait une joyeuse indignation contre les puissants – l’« indignation », « une haine envers celui qui a fait du mal à un autre » –, alors Toni fut vraiment sage. Cette joie et cette indignation le soutinrent à travers une décennie de captivité, quatorze ans d’exil, de caricatures et de calomnies, tandis que trop des siens devenaient délateurs, au propre comme au figuré.

« en dédiant ces pages aux hommes et aux femmes vertueux qui m’ont précédé dans l’art de la subversion et de la libération, et à ceux qui suivront. »

Dans ses écrits comme dans sa personne, Toni avait la réputation d’un optimisme frisant la fantaisie, surtout concernant sa vision de la multitude – forgée avec son proche ami et co-auteur Michael Hardt dans un quatuor de livres qui marquèrent une saison dans la vie intellectuelle de la gauche mondiale. Beaucoup de partisans de la forme-parti négligèrent que pour Hardt et Negri, la multitude est un nouveau nom à la fois pour l’organisation de masse et pour la classe ouvrière au-delà de la chaîne de montage. Les accusations de naïveté ne voyaient pas non plus que Toni – ce qui n’étonne pas chez quelqu’un qui avait connu les ravages de la guerre enfant et les brutalités de la prison adulte – nourrissait une foi profonde dans la nécessité d’affronter les réalités de la souffrance spirituelle et corporelle. Son essai sur le Livre de Job et son étude sur Giacomo Leopardi visaient tous deux à penser la capacité matérialiste de la poésie à affronter la tragédie, la douleur, le nihilisme, et à faire monde à partir de l’expérience du non-sens, de l’échec, de la défaite. Le Marx de Toni était avant tout celui des Grundrisse – de la « subsomption réelle » et de l’« intellect général ». Mais une phrase des Manuscrits de 1844 résonne avec cette poétique matérialiste du corps : Marx y écrit que l’homme est « un être souffrant et parce qu’il ressent sa souffrance, un être passionné ».

Cette passion pour une liberté commune, vécue à travers la souffrance mais orientée vers une joie défiant la mort, fut le point de rencontre, pour Negri, entre communisme et philosophie, entre libération et éthique – dans son écriture comme dans sa vie. Il n’est pas fortuit qu’il ait consacré les toutes dernières pages de son autobiographie, ses mots d’adieu, à la lutte contre l’extrême droite qui avait ravagé son enfance et menace désormais de revenir. La faiblesse et la peur de la multitude, nous dit-il, ouvrent à nouveau l’espace à une terreur qui rêve de l’apothéose de la propriété, du patriarcat et de la souveraineté, et qui veut interdire toute expression de joie. « Le fascisme », dit Negri, « repose sur la peur, produit la peur, constitue et contraint le peuple dans la peur. » Contre la devise fasciste, « vive la mort », Toni avait bâti une vie de pensée, de camaraderie, d’amour et de lutte. Je ne vois pas meilleure manière de l’honorer qu’en transcrivant le dernier paragraphe de son autobiographie :

« Dans la résistance au fascisme, dans l’effort pour briser sa domination, dans la certitude d’y parvenir, j’ai écrit ce livre. Tout ce qui reste, mes amis, c’est de vous quitter. Avec un sourire, avec tendresse, en dédiant ces pages aux hommes et aux femmes vertueux qui m’ont précédé dans l’art de la subversion et de la libération, et à ceux qui suivront. Nous avons dit qu’ils sont “éternels” – que l’éternité nous embrasse. » ✪

![[Futuristika!]](https://futuristika.org/wp-content/uploads/2020/12/futuristika-logo.png)